2017-11-8 10:45 |

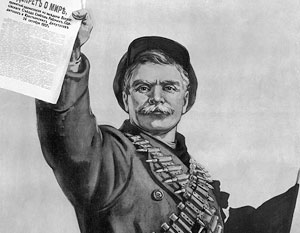

Ровно 100 лет назад увидел свет Декрет о мире первый законодательный акт советской власти. Впоследствии его издание не раз назовут преступлением и даже предательством якобы большевики украли у России заслуженную победу в мировой войне.

Но чем на самом деле был этот документ и почему именно с него Советы начали свое правление? Вокруг Декрета о мире, в котором пришедшее к власти днем ранее рабоче-крестьянское правительство выражало готовность «немедленно подписать условия мира», до сих пор кипят нешуточные страсти. Одни полагают его не более чем гуманитарной внешнеполитической инициативой, другие исполнением обязательств революционеров перед германским генштабом, предательством союзников по Антанте и первым шагом к сепаратному Брестскому миру. Реальность, как обычно, значительно сложнее.

«Мы проглядели недостаток патриотизма»

В России начала XX века было совершенно особое отношение к войне, сильно отличное и от советского, и от современного. Это хорошо видно по приговорам и наказам крестьян Европейской России в Государственную думу: антивоенная тематика (в данном случае речь идет о русско-японской войне) лейтмотивом проходит через большую часть корреспонденций с мест.

Так, крестьяне села Гариали Суджанского уезда Курской губернии затрагивают экономическую часть проблемы: «Тем только и дышим, что у соседей-помещиков землю в аренду снимаем. . . А теперь и аренды не стало, а будет ли не знаем. Поддерживали нас заработки, а теперь из-за войны и заработки пропали, и дороже все стало, да и податей прибавилось».

Крестьяне села Казакова Арзамасского уезда Нижегородской губернии возмущаются: «Выписали мы газету (у нас есть грамотные), стали читать про войну, что там делается и что за люди японцы. Оказалось, что они. . . так нас поколотили. . . И за все это придется платить нам, крестьянину и рабочему люду, в виде разных налогов».

Жители деревни Вешки Новоторжского уезда Тверской губернии провозглашают: «Злополучная, губительная и разорительная война должна стать вопросом народным, для чего необходимо немедля собрать представителей от народа и сообщить таковым все сведения, касающиеся войны, тогда будет видно, продолжать ее или кончить путем мира».

Напомним, что речь пока что идет только о русско-японской войне. С началом Первой мировой по городам России прокатились патриотические манифестации, первые полки пошли на фронт под гром оркестров и с массовыми торжественными проводами. «Увы, писал позднее Антон Деникин, затуманенные громом и треском привычных патриотических фраз. . . мы проглядели внутренний органический недостаток русского народа: недостаток патриотизма».

«Войны не хотели, развивает свою мысль генерал, за исключением разве пылкой военной молодежи, жаждавшей подвига; верили, что власть примет все возможные меры к предотвращению столкновения». В целом «идея национальной самозащиты» не была понята «темным народом», который «подымался на войну покорно, но без всякого воодушевления и без ясного сознания необходимости великой жертвы».

Одним из наиболее емких определений политической нации является такое: совокупность людей, имеющих общее Отечество и воспринимающих его объективные интересы как свои собственные. Для значительной массы российских крестьян начала XX века Отечеством была не вся страна, а лишь родная деревня, и волновали их в первую очередь не геополитические проблемы, а хозяйственные. Как писал все тот же Деникин, мы, мол, тамбовские, до нас немец не дойдет.

Люди просто не понимали, ради чего они сидят в окопах и гибнут под снарядами вражеской артиллерии. Требование прекращения войны по воле масс было четко выражено и в ходе первой русской революции 1905-го, и в ходе Февральской революции 1917-го, когда «темный народ» вышел на улицы, в том числе с транспарантами «Долой войну!».

«Страшная бойня, позорящая человечество»

Социалистические партии рассматривали Первую мировую войну как империалистическую, то есть развязанную правящими кругами и крупным капиталом государств-участников для расширения рынков и передела колоний. Причем так рассматривали войну все социалистические партии, а не только российские.

Вопрос надвигающейся мировой войны стал центральным на конгрессе 2-го Интернационала в Штутгарте в 1907-м, где собрались представители 25 наций со всех континентов. В итоговой резолюции ближайшие задачи были разделены на две части: предотвращение войны и действия социалистов в случае начала войны. По второму вопросу говорилось: «В случае, если война все же разразится, они (рабочие классы соответствующих стран и их представители прим. ВЗГЛЯД) должны активно выступить за скорейшее окончание ее и стремиться всеми средствами к тому, чтобы использовать вызванный войной экономический и политический кризис для возбуждения народных масс и ускорить падение капиталистического классового господства».

То есть использовать вызванный войной кризис для совершения социалистической революции.

От России за Штутгартский манифест единодушно голосовали все представители: от социал-демократов Ленина и Мартова через национальные социалистические партии до партии эсеров, социалистов-революционеров, «крестьянской партии».

В 1912 году, в условиях, когда мировая война становилась все более реальной, на конгрессе 2-го интернационала в Базеле положения Штутгартского манифеста были еще раз подтверждены.

«Во всех передовых странах война ставит на очередь лозунг социалистической революции, который становится тем насущнее, чем больше ложатся тяжести войны на плечи пролетариата, писал два года спустя Ленин. Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг. . . вытекающий из всех условий империалистской войны между высоко развитыми буржуазными странами».

Уже из этой цитаты видно, что к превращению империалистической войны в гражданскую Ленин призывал рабочих во всех воюющих «высоко развитых буржуазных странах». При этом под «гражданской войной» он понимал не реально произошедшую в России в 19181922 годах Гражданскую войну, а революцию. Революция есть внутренняя война угнетенных со своими угнетателями, это война за власть между гражданами разного социального положения, следовательно гражданская война.

Да, применительно к России Ленин далее писал о поражении собственного правительства, но все же правительства, а не страны: «Для нас, русских с. -д. (социал-демократов прим. ВЗГЛЯД), не может подлежать сомнению, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии».

Но какое именно поражение? Этот вопрос Ленин тоже конкретизировал: «В России задачами с. -д. ввиду наибольшей отсталости этой страны, не завершившей еще своей буржуазной революции, должны быть по-прежнему три основные условия последовательного демократического преобразования: демократическая республика (при полном равноправии и самоопределении всех наций), конфискация помещичьих земель и 8-часовой рабочий день».

То есть, прямо следуя положениям Базельского и Штутгартского манифестов и выдвигая для «всех передовых стран» лозунг социалистической революции, перед Россией, где буржуазных преобразований еще не произошло, лидер большевиков ставил задачи падения монархии (а не военного поражения страны) и образования республики. Это задачи буржуазной революции.

Именно в этом заключалась концепция «поражения своего правительства» и «превращения империалистической войны в гражданскую». Все это эвфемизмы слова «революция», которое ирония судьбы! тогда звучало гораздо страшнее, чем «гражданская война». Теперь же наоборот: слово «революция» эмоционально куда менее насыщено, чем «гражданская война».

Расхождения между «оборонцами» и «пораженцами» после 1914 года пошли по вопросу о продолжении революционной деятельности в условиях реально начавшейся войны. Но даже ставшие «оборонцами» эсеры и меньшевики, получив в свои руки бразды правления по итогам Февральской революции, поспешили вспомнить положения Базельского и Штутгартского конгрессов, выпустив в марте 1917 года манифест «К народам мира». В нем содержался призыв к пролетариату стран участниц войны сбросить с себя иго правящих классов, то есть совершить революцию, и «дружными объединенными усилиями» прекратить «страшную бойню, позорящую человечество».

Манифест, по воспоминаниям современников, нашел широкую поддержку в обществе. Народные чаяния смыкались с позициями социалистических партий, пусть и имели совсем разные истоки.

Декрет о мире

Вопреки распространенному мнению, большевистский Декрет о мире не прекращал войну немедленно и в одностороннем порядке. В первом же абзаце документа от лица рабоче-крестьянского правительства содержалось предложение «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно» мирные переговоры. Реальной платформой для таких переговоров и, следовательно, для прекращения войны Советы считали «справедливый демократический мир», заключенный без аннексий (то есть без захватов) и контрибуций (то есть без экономического обременения побежденных).

По сути, большевики предлагали вернуться к довоенному статус-кво. Такие (и именно такие, а не какие угодно!) условия мира они выражали готовность подписать немедленно. Вместе с тем они заявляли, что указанные требования вовсе не являются ультимативными, и их правительство «соглашается рассмотреть и всякие другие условия мира, настаивая лишь на возможно более быстром предложении их какой бы то ни было воюющей страной и на полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой двусмысленности и всякой тайны при предложении условий мира».

А пока такие предложения готовятся, рабоче-крестьянское правительство предлагало всем правительствам воюющих стран заключить перемирие. То есть выступало с мирной инициативой, призывая все страны остановиться, одуматься и сесть за стол переговоров.

Это был первый смысловой пласт декрета. Документ оказался многоплановым. Помимо собственно мирных инициатив он являлся декларацией о принципах внешней политики Советов и формулировал базовые основы новой советской дипломатии. Из них ключевые полная открытость в международных отношениях: тайная дипломатия отменялась, все секретные договоры царского режима подлежали опубликованию. В вопросах мирных переговоров революционное правительство тоже, напомним, требовало полной открытости.

Вместе с тем оно оставляло за собой право напрямую обращаться к народам стран мира, минуя правительства этих стран и традиционные каналы дипломатии. Первое такое обращение являлось частью декрета: «Временное рабочее и крестьянское правительство России обращается также в особенности к сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и 16 самых крупных участвующих в настоящей войне государств». В документе выражалась надежда, что «рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий» и «что эти рабочие всесторонней решительной и беззаветно энергичной деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дело мира».

Таким образом, большевики повторяли положения Базельского и Штутгартского манифестов: в случае войны рабочие классы воюющих стран и их представители должны активно выступить за скорейшее ее окончание. Потому что война империалистическая, ведется в интересах правящих классов, а не в интересах трудящихся. Трудящиеся только страдают от мировой бойни на фронте и в тылу, вынося на своих плечах все тяготы военного времени.

В этом позиция революционного правительства, имевшая своей основой манифесты довоенных конгрессов 2-го Интернационала, вновь сходилась с народными чаяниями. Эти чаяния никогда не были выражены высоким слогом: «темный народ», «испытывающий недостаток патриотизма», вооруженный на фронте и безоружный в тылу, просто требовал прекратить войну.

Декрет о мире действительно стал исполнением определенных обязательств со стороны большевиков. Но не перед германским генштабом, а перед 2-м Интернационалом. При этом его положения не были чужды российской действительности.

Да и был ли в тот момент другой выход учитывая состояние армии и тыла?

Существует теория, согласно которой Россия стояла на пороге победы: Николай II был готов сражаться до конца, но революция не позволила стране триумфально войти в Берлин и присоединиться к послевоенному разделу мира совместно с союзниками по Антанте.

Но стоит вспомнить, что Николай II отрекся от престола на фоне революционных событий в Петрограде, а революционные события были спровоцированы развалом транспортного сообщения, недостатком продуктов, а подчас и голодом в городах, то есть развалом тыла в ходе мировой войны. Более того, император отрекся под нажимом генералитета. Командование армии воюющей державы открыто занималось политикой, генерал Алексеев циркулярно опрашивал командующих фронтами о позиции по отношению к отречению государя, а генерал Рузский во Пскове прямо давил на царя, требуя отречения.

При этом «Приказ 1» Петросовета, разложивший войска, был предназначен лишь для Петроградского гарнизона, вообще не должен был оказаться в действующей армии и уж тем более не действовал в ней. Но как объяснить его лавинообразное распространение среди солдат и явочное введение его положений по всему фронту? Ответ один: офицерский корпус утратил контроль за солдатской массой. Не было больше командования, не было больше дисциплины. По факту это означает, что не было больше и армии.

В стране отсутствовал твердый тыл, рухнул прежний режим, никуда не делись идущие снизу антивоенные настроения, а армия, по меткому выражению Деникина, была вооруженный народ. При этом новая власть одной рукой провозглашала мирные инициативы (Петросовет), а другой курс на войну до победного конца и верность союзникам по Антанте (Временное правительство).

Зная это, ответить на вопрос, могла ли Россия в своем тогдашнем состоянии продолжать войну, гораздо проще.

Новая армия

В самом начале 1918 года большевикам пришлось создавать в стране новую армию Красную. Но как революционным властям удалось поставить под ружье и повести за собой в бой миллионы бойцов, которые еще совсем недавно отказывались сражаться на фронтах Первой мировой, не понимая целей и задач войны?

Только за один 1919 год суммарный тираж газет для РККА составил почти 150 миллионов экземпляров. В том же году в Советской России было выпущено 68 миллионов книг и брошюр. Еще в 1918-м в войсках было создано 3033 библиотеки, к 1919 году их число достигло 7500 стационарных и 2400 передвижных. В РККА в ходе Гражданской войны действовали почти шесть тысяч красноармейских школ грамотности и тысяча красноармейских театров. И это не считая массы устных агитаторов.

Все эти органы выполняли очень важную функцию они день за днем просвещали «темный народ», объясняли, чем для него является молодая Республика Советов и каковы ее объективные проблемы и интересы. Они формировали политическую нацию.

Теги:

Владимир Ленин, демонстрации, история России, юбилей, Первая мировая война, Февральская революция, памятная дата, Октябрьская революция

.Подробнее читайте на vz.ru ...

| Источник: vz.ru | Рейтинг новостей: 844 |